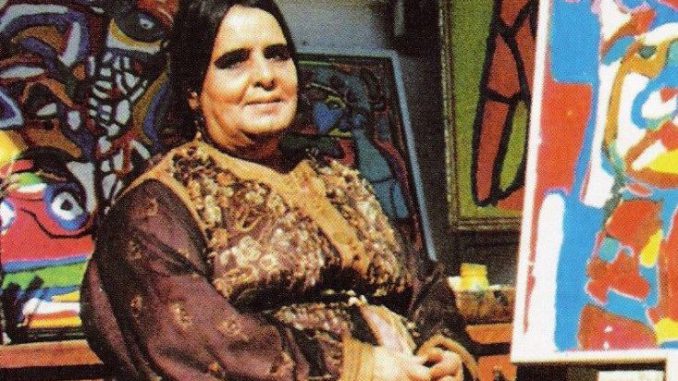

لم تكن الشعيبية، ابنة البادية، تعتقد يوما أن خربشاتها العفوية على الورق ستؤسس لمدرسة قائمة بذاتها في الفن التشكيلي، هي مدرسة الفن الفطري (naif)، التي ظلت رائدتها وأيقونتها إلى اليوم، هي التي لم تتعلم يوما ولا وطأت قدمها أرض مدرسة.

وراء شهرة الشعيبية، التي ولدت سنة 1929 بضواحي أزمور، قصة طويلة وتراجيديا تستحق أن تروى في السينما. فقد غادرت بيت أسرتها وهي صغيرة لتنتقل إلى بيت عمها في الدار البيضاء، قبل أن تضطرها الظروف إلى الزواج وهي بنت 13 سنة برجل يكبرها سنا، سرعان ما توفي ليتركها دون معيل، رفقة ابن وحيد، طلال، كان عليها أن تطفح الكيل خادمة في البيوت من أجل تربيته وتعليمه.

سبق طلال والدته الشعيبية إلى مجال الرسم. واستطاع في غضون سنوات أن يصنع لنفسه واسمه مكانة في الساحة الفنية قبل أن تطغى عليه شهرة والدته ونجوميتها وتعود به إلى الظل.

رأت الشعيبية في المنام أنها ترسم، فما كان منها إلا أن بدأت تحقيق ما رأته في الحلم في اليوم الموالي. كانت تستوحي رسوماتها وألوانها من الطبيعة التي عشقتها. ولم تكن تنتمي إلى أي تيار أو توجه معين في الفن التشكيلي، سوى تيار العفوية.

اكتشف موهبتها الناقد الفرنسي المعروف بيير كوبير الذي كان في زيارة إلى ابنها طلال، فأطلعته الشعيبية على رسوماتها، التي سرعان ما سلبت لبه لبساطتها واختلافها. وإليه يعود الفضل في إقامة أول معارضها سنة 1966، قبل أن تغزو لوحاتها معارض العالم، بداية من باريس ونيويورك وصولا إلى جنيف وفرانكفورت.

بيعت لوحاتها بأثمنة خيالية وأصبحت حديث الصالونات الفنية عبر العالم وتعرفت على الرؤساء والملوك، وعلى رأسهم الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان يخصها بعطفه، لكن النقاد المغاربة، رغم كل شيء، ظلوا لمدة طويلة ينظرون إلى أعمالها على أنها مجرد محاولات ساذجة لا ترقى إلى الفن التشكيلي.

عرفت الشعيبية الشهرة وجنت الكثير من المال، لكنها لم تتغير ولم تتبدل. ظلت على حالها، بنفس إطلالاتها البدوية، بنفس تواضعها الذي عرفها عليه الأقربون، وبنفس روحها المرحة التي كانت تبعث الفرح والسعادة في قلوب كل من حولها، إلى حين وفاتها في 2004، متأثرة بالمرض الخبيث.

قم بكتابة اول تعليق